こんにちは、皆さん。

今回は、岩手大学が主催する第1回「いわて畜産テリトーリオ」畜産ミートアップに参加してきました。

畜産業の未来を語るこのイベント、どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。

プログラム内容

4名のスピーカーの方から岩手の畜産についてのお話がありました。

吉田匡宏 氏 (岩手県 農林水産部 畜産課 畜政担当課長)

佐藤真 氏 (岩手県 農林水産部 農業普及技術科 上席農業普及員)

大久保栄作 氏 (葛巻町 農振環境エネルギー課長)

佐々木忠明 氏 (岩泉町 農林水産課長)

レポート

岩手県の畜産の概要と振興施策(吉田さまのご講演)

岩手県は令和5年農業産出額が2,975億円となっており、全国10位の農業生産地域です。なかでも畜産は66%の1,975億円で全国4位となっています。

地域でもコントラクターやTMRセンターを整備しており地域内で効率的に生産しようという取り組みを推進しているようです。

参加者の方々も岩手の畜産の現状を理解しようと真剣に聞いていました。県の取り組みな積極的な質疑応答が飛び交いました。

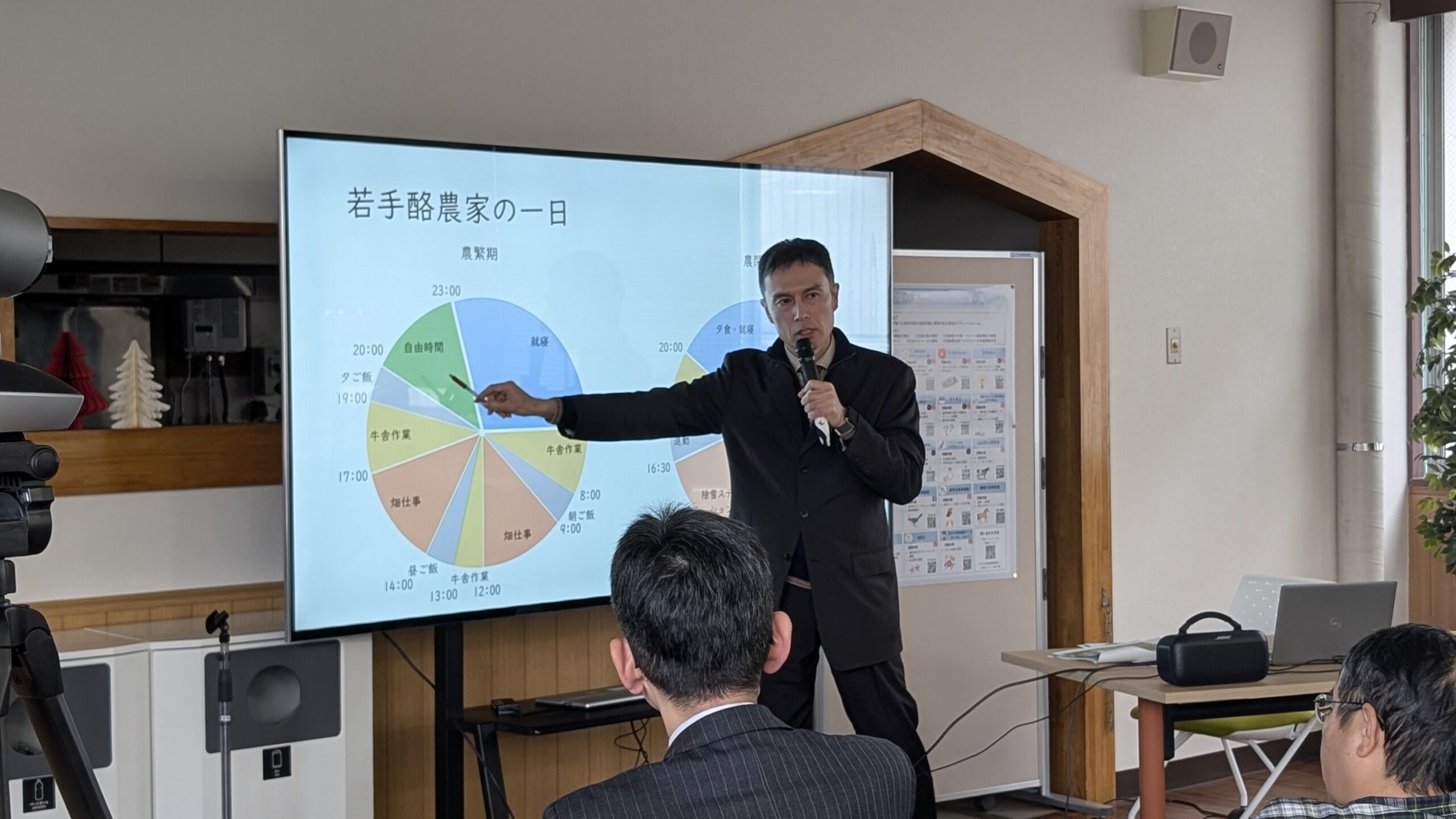

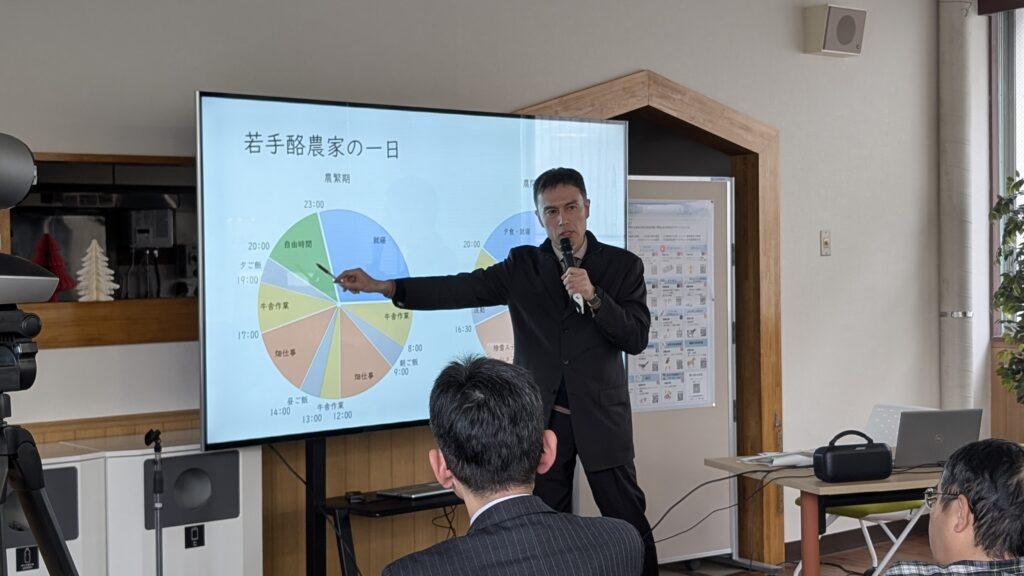

岩手県の畜産経営の現状と課題(佐藤さまのご講演)

岩手の酪農や肉牛飼育が抱える現状課題を説明いただきました。特に収支の面では、飼料高騰の影響もあり、どこも経営は苦しいようです。特に肉牛飼育については、赤字経営となっている現状を説明いただき、どうにか飼料生産を工夫して利益を出していきたい、と農家の方は感じているようです。

岩手県北部の畜産の現場から①葛巻町(大久保さまのご講演)

葛巻町は、標高400mから1200mの山間地域に位置し、稲作には不向きな条件不利地域です。しかし、酪農が主要産業として130年以上の歴史を持ち、地域の風土、歴史、文化と密接に関係しています。

葛巻町では畜産に関連する取り組みとして、様々なことを行っているようです。

- 北上産経開発事業: 昭和50年に開始された国家プロジェクトで、大規模な牧場整備が行われました。これにより、葛巻町は東北一の酪農の街として発展しました。

- 酪農データの推移: 生乳生産量と乳幼児飼育頭数はピーク時から減少していますが、農業産出額の約8割を酪農が占めています。

- 新葛巻型酪農構想: 100年先を見据えた持続可能な酪農を目指し、高品質な生乳生産や地域の活性化を図る取り組みが進められています。

葛巻町は、地域の特性を活かしながら、持続可能な酪農と地域の活性化を目指して多様な取り組みを行っていて、岩手を代表する畜産地域なのだなと思いました。

岩手県北部の畜産の現場から②岩泉町(佐々木さまのご講演)

岩泉町は本州一広い町で、東西約51km、南北約41kmに広がり、町の大半を山林が占めています。明治時代から牛の改良に取り組み、昭和中頃にはホルスタインの優良主産地として全国的に知られるようになりました。

- 技術指導と支援: 畜産農家には獣医師や農業改良普及センターが関わり、技術指導や支援を行っています。

- 機械化と人手の役割: 新しい牛舎の建設やスマート技術の導入により、疾病事故率の低下や牛の健康管理が向上しています。

- 公費の実態: 岩手県と全国の公費支援の比較が行われ、具体的な支援額についても言及されています

岩泉町は山間部と沿岸部があり、海の幸と山の幸を両方楽しめる地域です。 2025年に北海道で開催される「全日本ホルスタイン共進会」への出場を目指し、学生や酪農に興味がある人々の受け入れも進めているそうです。

岩泉町も、地域の特性を活かしながら、持続可能な酪農と地域の活性化を目指して多様な取り組みを行っています。

参加者にヒアリング

学生

岩手大学の動物科学科に所属する4年生の学生からお話を伺いました。

春から県庁に就職予定で、畜産業の発展に貢献したいと考えているとのこと。今回のイベントで得た知識を生かして、就職してからも頑張っていただきたい!

今回のイベントでは、県全体の畜産に関する知識だけでなく、町単位での具体的な話を聞けたことが有意義だったとのこと。

今後、若い世代に畜産業の魅力を伝えるために、SNSの活用が重要だと考えていて、特に、Twitter、Instagram、TikTokなどのデジタル媒体が効果的であると感じているよう。紙媒体よりもデジタル媒体の方が学生にとって触れやすいのではないでしょうか。

話を伺って、農村と都市をつなげて、地域活性に向けて関係人口を増やすためにも、デジタルを活用して私たち畜産農家目線でも発信していかなければ!と思いました。

先生

杉田先生からお話を伺いました。先生は本プロジェクトの研究課題4のリーダーでもあり、農村計画を専門とする研究者で、昨年9月に岩手大学に着任したばかりの岩手初心者です。これまで都市計画やコミュニティデザインを中心に活動してきました。

今回のイベントを聞いて、畜産に対するイメージが変わったとのこと。特に、畜産が生き物を扱う仕事であり、細かな技術やノウハウが必要であることを改めて実感しました。普及員の話を聞いて、牛の健康管理や飼育環境の重要性に気づき、生き物を扱う難しさを感じたとのことです。

テリトーリオの活動を通じて、岩手を活性化させるためには、関係人口を増やすことが重要だと考えており、情報発信を通じて、畜産に関わる生き物の情報を広め、地域の価値を共感してもらうことがポイントだと述べています。また、地域の人々が自分たちの地域の価値やアイデンティティを理解し、共有することが重要だと強調しました。

また、資源循環の取り組みが地域の課題解決に役立つと考えています。具体例として、長崎県のキャンプ場で行われている羊を使ったエコ除草や、地域の農家との物々交換を挙げました。これにより、地域の資源を有効活用し、無駄を減らすことができるとのことです。

今回のイベントで、畜産に対する理解を深め、地域の価値を共有することの重要性を再認識したようです。

資源循環やブランディングを通じて、地域の活性化を目指す取り組みが求められており、先生の意見は、今後のテリトーリオの活動において重要な示唆を与えるものだと感じました。

まとめ

今回のミートアップでは、畜産業の現状や課題、技術指導の内容などが詳細に議論されました。

今、酪農家、畜産農家はどこも非常に大変な経営状況になっており、県や自治体として様々な支援をしているものの、地域を挙げてみんなで課題解決に取り組んでいく必要があることを実感しました。

地域の未来を見据えた取り組みが進められていることに希望を感じました。これからも「いわて畜産テリトーリオ」の活動に注目していきたいと思います。

皆さんもぜひ、イベントに参加してみてくださいね。畜産業の未来を一緒に考えましょう!