2025年6月20日、岩手大学獣医学部FCDセンターとCOI-NEXTが共催する畜産ミートアップ!第3回セミナーが開催されました。

今回のテーマは「産業動物獣医師の将来モデルと遠隔診療システムの可能性」。行政、現場、研究、技術の各分野から多彩な講師が集まり、産業動物獣医療の今と未来について語り合うこのイベント、どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。

プログラム内容

開会挨拶

第1部 産業動物獣医師の現場のリアル

基調講演 我が国の獣医師をめぐる現状と課題

講師:農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐 岩田 啓 氏

現場報告 産業動物獣医療の現場から

報告者:岩手県県南家畜保健衛生所 上席獣医師 小林 由樹子 氏

NOSAI福島(福島県農業共済組合)家畜任意部長 堀籠 茂 氏

くるみ家畜病院 獣医師 福島 絵利子 氏

第2部 遠隔システムで獣医療が変わる!?

研究事例① FCDにおける遠隔診療システム研究

講師:岩手大学獣医学部附属産業動物臨床・疾病制御教育研究センター 特任教授 一條 俊浩 氏

研究事例② IOWNが拓く医療の未来

講師:NTT東日本 経営企画部 IOWN推進室 中村 政貴 氏

研究事例③ 医療診断におけるAIの活用の可能性

講師:株式会社 的 技術開発部 AIコアテックチーム

酪農学院大学 獣医学類 獣医薬理学ユニット(研究生) 遠藤 太一 氏

第3部 産業動物獣医師の将来モデルを考える

モデレーター:岩手大学獣医学部附属産業動物臨床・疾病制御教育研究センター 特任教授 一條 俊浩 氏

パネラー:第1部および第2部の講師

閉会挨拶

イベントレポート

開会挨拶:岩手から全国へ、獣医療の未来をつなぐ

開会の挨拶は、岩手大学理事・副学長であり、共創の場形成支援プログラムの拠点運営機構設置責任者でもある水野先生から。

岩手県は日本有数の畜産県ですが、産業動物獣医師の不足が深刻です。獣医師は病気の治療だけでなく、健康管理や繁殖支援、経営アドバイスなど、日常的に農家を支える存在です。

広大な岩手県では、獣医師が広範囲をカバーする必要があり、移動時間も長くなりがち。そんな中で遠隔診療の可能性に期待が集まっていることが語られました。

第1部:産業動物獣医師の現場のリアル

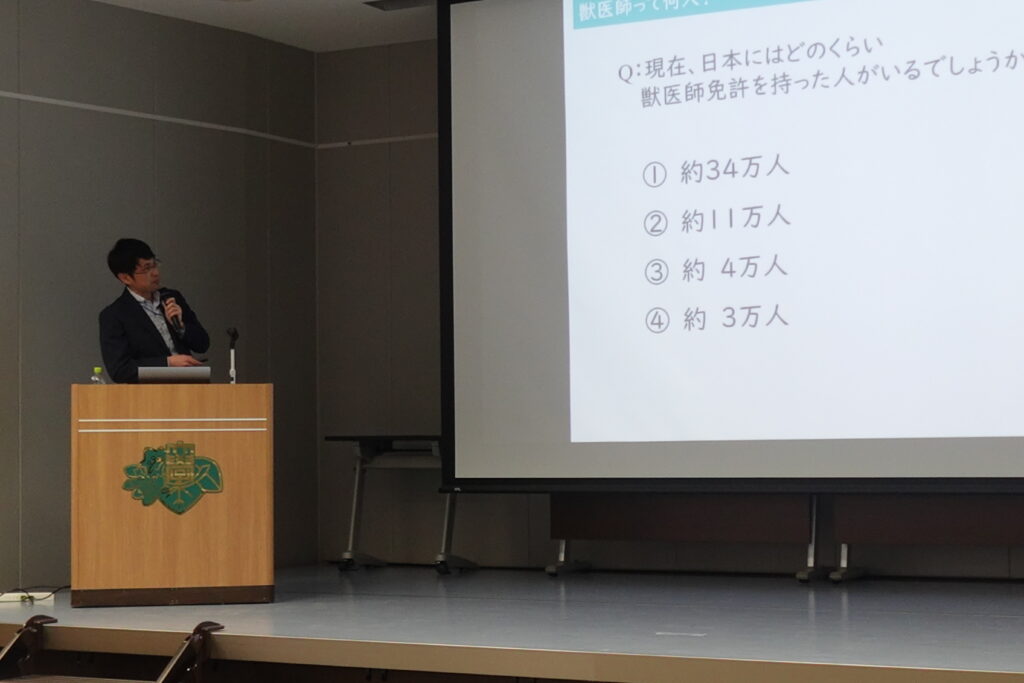

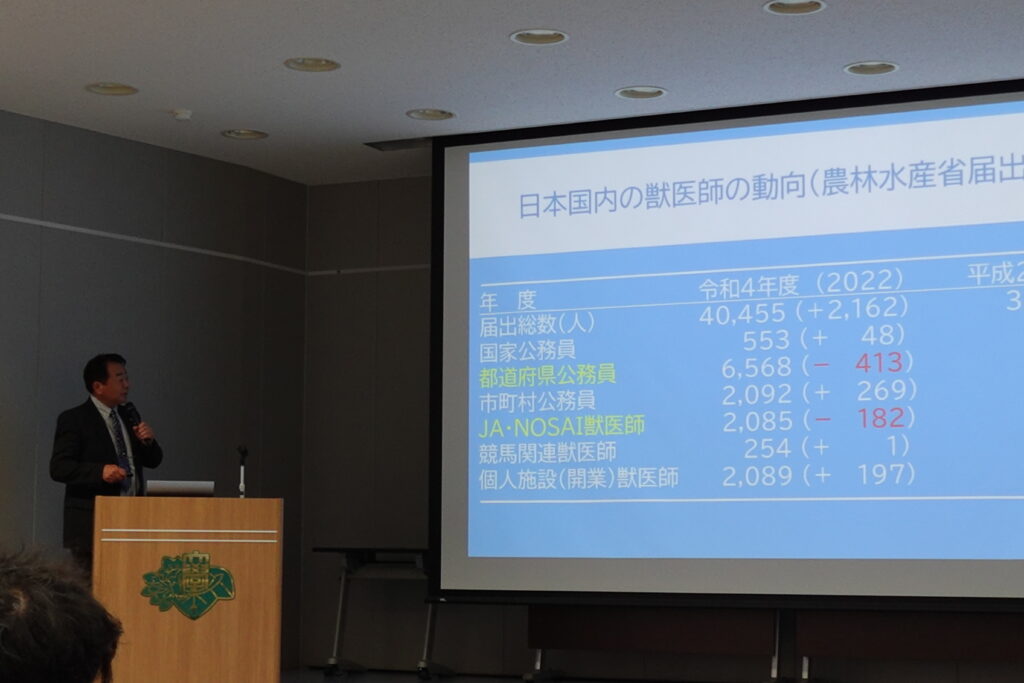

基調講演:我が国の獣医師をめぐる現状と課題

講師:農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 課長補佐 岩田 啓 氏

岩田先生からは、日本の獣医師の現状について詳しいデータとともに解説がありました。全国に約4万人の獣医師がいますが、産業動物分野に従事しているのは約2割。地域によって獣医師の偏在があり、診療効率の低下が課題です。

また、獣医師の就業構造や性別比率の変化、診療施設の推移、家畜の飼育状況なども紹介され、遠隔診療の導入による改善の可能性が示されました。

現場報告①:岩手県県南家畜保健衛生所

報告者:上席獣医師 小林 由樹子 氏

小林先生は、岩手県の畜産構造と自身の20年にわたる公務員獣医師としての経験を語ってくださいました。広域な管轄地域による移動負担、検査・指導時間の不足、子育てとの両立など、現場ならではのリアルな課題が共有されました。

働き方改革や在宅勤務制度の導入により、柔軟な勤務が可能になった一方で、業務改善と人材確保の必要性が強調されました。

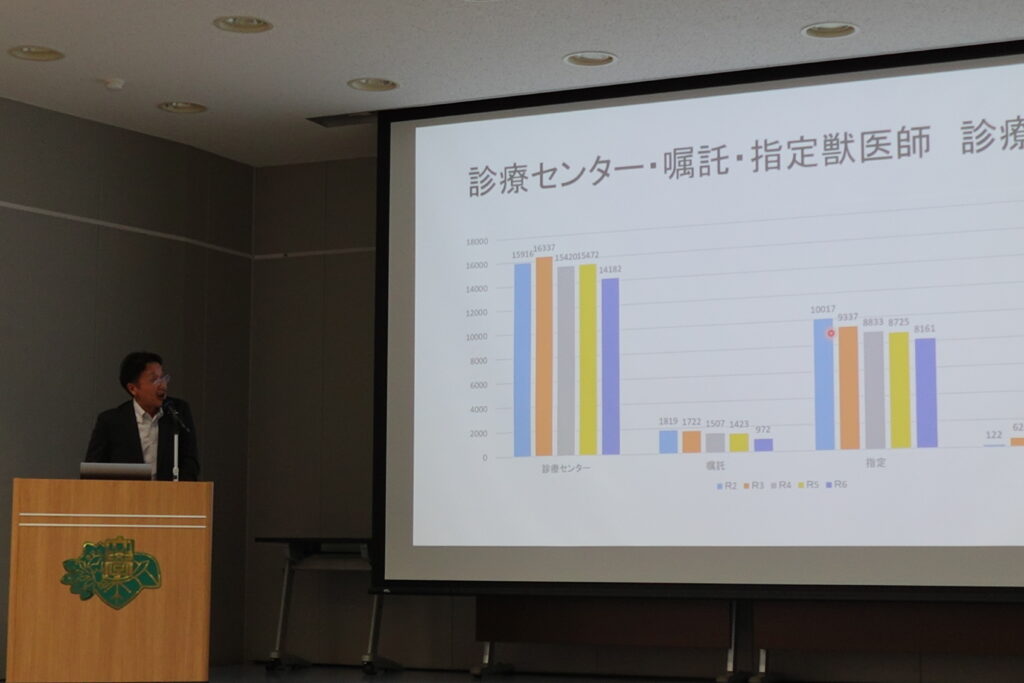

現場報告②:NOSAI福島(福島県農業共済組合)

報告者:家畜任意部長 堀籠 茂 氏

堀籠先生からは、福島県内6診療センターの運営状況と獣医師の年齢構成、診療件数の推移について報告がありました。若手獣医師の離職率の高さや、診療センターの維持困難性、医療機器整備の財政的課題などが挙げられました。

学生実習の受け入れや若手勉強会の開催、麻布大学との連携による研修制度など、人材育成への取り組みも紹介されました。

現場報告③:くるみ家畜病院

報告者:獣医師 福島 絵利子 氏

福島先生は、開業獣医師としての診療活動と子育ての両立について語ってくださいました。繁殖検診を中心とした診療スタイル、農家との信頼関係、環境配慮型の診療用品の導入など、地域に根ざした実践が紹介されました。

子育て中でも学び続けたいという意欲と、研修参加のハードルを下げる制度整備の必要性が訴えられました。

第2部:遠隔システムで獣医療が変わる!?

研究事例①:FCDにおける遠隔診療システム研究

講師:岩手大学FCD 特任教授 一條 俊浩 氏

一條先生からは、岩手大学とNTTドコモの共同研究による遠隔診療システムの構築経緯と実証試験の成果が紹介されました。5G通信を活用したエコー画像の遠隔診断、手術支援、養豚農場の環境モニタリングなど、複数の事例を通じて技術の可能性と課題が明示されました。

通信環境の整備(例:Starlink導入)も今後の鍵になるとのことです。

研究事例②:IOWNが拓く医療の未来

講師:NTT東日本 IOWN推進室 中村 政貴 氏

中村先生は、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)技術による低遅延・高容量通信の特性を解説。触覚フィードバック技術やウェアラブルデバイスの活用により、遠隔でもリアルな診療支援が可能になる未来像が語られました。

研究事例③:医療診断におけるAIの活用の可能性

講師:株式会社 的/酪農学園大学 遠藤 太一 氏

遠藤先生は、AI技術の基礎から応用までをわかりやすく解説。ChatGPTやPerplexityなどのツールを活用した業務効率化、画像診断支援、データベース構築の重要性が紹介されました。獣医療におけるAI活用の可能性と、倫理・法制度の課題にも触れられました。

第3部:産業動物獣医師の将来モデルを考える

モデレーター:岩手大学FCD 特任教授 一條 俊浩 氏

パネラー:第1部・第2部の講師陣

パネルディスカッションでは、遠隔診療の制度化、診療報酬の請求方法、夜間診療の負担軽減、女性獣医師の復職支援、AIによる診断支援など、多岐にわたるテーマが議論されました。

参加者からの質問も活発に寄せられ、現場の声と技術・制度の接点を探る有意義な時間となりました。特に、遠隔診療の初動対応における画像診断の活用と、診療報酬制度との整合性については多くの関心が集まりました。

「いわて畜産テリトーリオ」プロジェクトの紹介

最後に、岩手大学が推進する「いわて畜産テリトーリオ」プロジェクトが紹介されました。プロジェクトリーダーである澤井先生からは、地域課題の解決を目指す壮大な構想として、若手獣医師の育成、都市との連携、持続可能な畜産の実現を目指す取り組みが語られました。

遠隔診療やAI技術の活用、女性獣医師の活躍支援など、セミナーで議論された内容がプロジェクトの柱となっており、今後の展開に期待が高まります。

閉会挨拶:地域と技術がつながる未来へ

閉会の言葉は、岩手大学FCDセンター長の髙橋透先生から。獣医学教育の反省と、地域課題解決に向けた「いわて畜産テリトーリオ」プロジェクトの意義が語られました。

畜産が地域経済・教育・雇用に与える影響の大きさを再認識し、今後の展開に期待を寄せる言葉で締めくくられました。

まとめ

今回のセミナーは、産業動物獣医師の現場課題と未来の診療体制に関する知見が集約された場となりました。遠隔診療やAI技術の導入は、獣医療の働き方改革と診療効率化に向けた大きな一歩です。

岩手大学を中心とした地域連携と教育・研究の推進により、持続可能な畜産と獣医療の未来が拓かれることを期待しています。