2025年6月25日、岩手大学にて「畜産ミートアップ!第3回セミナー」が開催されました。

このイベントは、岩手大学COI-NEXT「いわて畜産テリトーリオ」創造拠点の活動の一環として、DAO(分散型自律組織)を活用した新しい農村コミュニティの可能性を探ることを目的に企画されたこのイベント、どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。

イベントレポート

開会挨拶

イベントの冒頭では、岩手大学理事・副学長の水野氏より開会の挨拶がありました。

DAOが関係人口の創出や地方創生に貢献する可能性について触れ、2024年4月に合同会社型DAOが日本でも設立可能となった法改正を背景に、社会実装への関心が高まっていることが紹介されました。

講演:DAOが生み出す新たな農村コミュニティ

講師:株式会社農情人 代表取締役 社長 甲斐 雄一郎 氏

農業とブロックチェーン技術を融合させた事業モデルの実践例を紹介しながら、DAOの基本概念と技術的背景についてわかりやすく解説してくださいました。

DAOはインターネット上の村のようなもので、ブロックチェーンによって活動履歴や貢献度が可視化され、スマートコントラクトによって自動的な意思決定が可能になります。トークンによる報酬設計や投票権の付与など、参加者の主体性を促す仕組みが整っている点が強調されました。

DAO導入の課題と対策

一方で、DAOの導入には以下のような課題もあることが共有されました。

- 法制度の不透明さ

- 意思決定の停滞

- デジタルデバイド(ITリテラシーの格差)

- 持続可能性の確保

これらの課題に対しては、段階的な導入やオフラインでの教育・説明会の開催、公共機関との連携などが有効であるとされました。

地方創生へのDAO活用事例

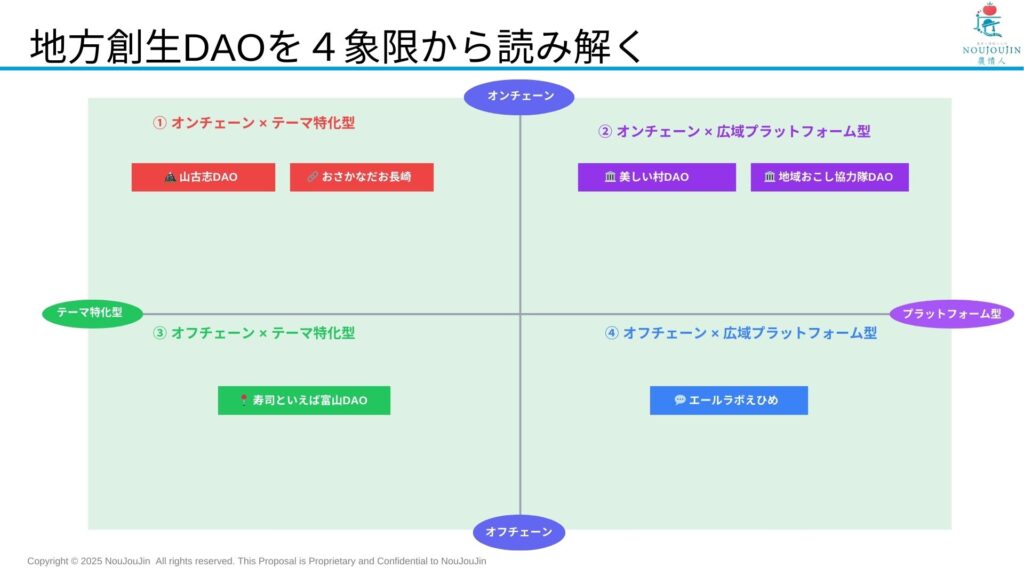

DAOの地方創生への応用事例として、以下の4つのモデルが紹介されました。

1. オンチェーン×テーマ特化型「山古志DAO」:デジタル住民票をNTFで発行。

2. オンチェーン×広域型「地域おこし協⼒隊DAO」:全国の協力隊員が地域課題に取り組むDAO型コミュニティ。

3.オフチェーン×テーマ特化型「寿司といえば富山DAO」:富山の寿司をテーマにしたファンコミュニティ。SNS投稿でポイントを獲得し、特産品と交換。

4. オフチェーン×広域型「エールラボえひめ」:県内事業者のマッチングを促進するオンラインプラットフォーム。

これらの事例は、テーマ特化型や広域プラットフォーム型、オンチェーン・オフチェーンの違いなど、DAOの多様な形態と運用方法を示しており、岩手県における実装の参考になりそうです。

総合討論:DAOと農村コミュニティの未来

後半の総合討論では、岩手大学研究支援・産学連携センターの今井教授をモデレーターに、NPO法人ミライトの佐々木氏、岩手大学農学部の杉田准教授、COI-NEXTプロジェクトリーダーの澤井教授、株式会社農情人の甲斐氏が登壇し、それぞれの立場からDAOの可能性と課題について意見を交わしました。

佐々木氏は、若者の活動に報酬を与える仕組みとしてDAOに可能性を感じていると述べ、コミュニティ通貨の開発経験を共有。杉田准教授は、地域に根ざしたコミュニティの面倒くささを乗り越えることが、強い地域づくりにつながると強調し、イタリアの事例を紹介。澤井教授は、地理的・時間的制約のある畜産農家にとってDAOは有効な集合ツールになり得ると評価し、高齢者の参加やITリテラシーの課題を乗り越えるため、専門家が集まるプロジェクトの強みを活かすべきと提案しました。

討論では、DAOの実装に関する議論も展開され、通貨発行は「プロモーション費」として割り切ることで赤字でも運営可能であること、初期段階では必要な役割を指名・依頼して埋める中央集権的な設計が必要であること、トークンを個人ではなく地域に蓄積する設計も可能であることなどが共有されました。

企業の参加については、サービス提供や制度設計などでDAOに関与可能であり、カーボンクレジットとの連携も可能だが、金融的なハードルが高く、スポンサー的な関わりが現実的であるとされました。自治体の役割としては、若者のコンテンツを「公認」することで参加者のモチベーションを高めることが提案されました。

生産者DAOの可能性についても議論され、若手農家が集まり、YouTubeやECサイトを共同運営する事例が紹介されました。生産技術の情報共有は地域差が大きく、まだ発展途上であるとの指摘もありました。

最後に、AI技術とDAOの組み合わせにより、非エンジニアでも課題解決型のシステム開発が可能になること、トップ企業と地域コミュニティのアイデアの融合が社会変革の鍵になることが強調されました。

まとめ

今回のイベントは、DAOという新しい技術と仕組みを通じて、農村と都市の豊かな結びつきを育む可能性を探る貴重な機会だったと思います。特に、実際に地域で活動している方々のリアルな声を聞けたことで、DAOの理論だけでなく、現場での課題や工夫も具体的にイメージすることができました。

個人的には、「面倒くささを乗り越えることが地域の力になる」という杉田先生の言葉が印象的でした。テクノロジーだけでは解決できない、人と人との関係性や熱量が、やっぱり大事なんだなと改めて感じました。 今後、岩手大学のCOI-NEXTプロジェクトがどのようにDAOを活用していくのか、引き続き注目していきたいと思います。