2025年6月21,22日、岩手県葛巻町にて法政大学・岩手大学合同合宿が行われました。

地域資源である畜産をテーマに、体験・議論・発表・交流が盛り込まれた充実のプログラムとなりました。その2日目の内容を現役畜産農家の私がレポートします!

イベントレポート

バター作り体験:畜産の「手触り」を知る

午前中は、葛巻町の特産であるノンホモジナイズド牛乳を使ったバター作り体験からスタート。参加者は瓶に入った生クリームを振り続け、脂肪球が破れてバターが形成される過程を自らの手で体感しました。

「こんなに簡単にバターができるとは思わなかった」「市販の牛乳ではできない理由がよく分かった」といった声が上がり、畜産物の加工と科学的な仕組みへの理解が深まりました。クラッカーに乗せて試食した自家製バターは、濃厚ながらもさっぱりとした味わいで、参加者の笑顔を誘いました。

使用した牛乳:葛巻高原牧場の「ノンホモジナイズド牛乳」。脂肪球を物理的に壊していない自然な状態の牛乳で、時間が経つとクリーム層が上に浮かぶ。

市販の牛乳との違い:市販の牛乳は「ホモジナイズド牛乳」で、脂肪球が破壊されているため、バターは作れない。

バターの作り方:

- 牛乳の上層(生クリーム)を回収。

- 約35%の脂肪分に調整された生クリームをボトルに入れて振る。

- 音が消えるまで振り続け、脂肪球の膜が破れて油分が滲み出る。

- 滲み出た油分が固まり、バターになる。

- 最後にクラッカーに乗せて試食。

酪農の現状と課題

- 関東の酪農家:穀物価格の高騰により経営が困難になり、昨年は約3割が廃業。

- 理由:飼料の多くを輸入に頼っていたが、中国の需要増加やウクライナ情勢などで価格が高騰。

- 東北の酪農家:広大な土地を活用し、自給飼料でコストを抑えて経営を維持。

- 公共牧場の役割:

- 関東など土地の少ない地域の酪農家が育成牛を預ける場。

- 葛巻牧場は最大2300頭を預かった実績があり、今年で50周年。

- 全国で公共牧場はかつて1200箇所→現在は約700箇所に減少。

葛巻高原牧場の取り組み

- 多角化経営:

- 製造業(乳製品など)、サービス業(レストラン・ホテル)、教育・体験活動を展開。

- 畜産業が不調でも他の事業で補える「六次産業化」のモデル。

グループディスカッション

学生たちは4つのグループに分かれ、以下のようなテーマで議論を展開しました。

- 都市部の大学生と地方の大学生の価値観の違い

- 畜産に対するネガティブなイメージの払拭

- 地域との接点をどう構築するか

- 継続的な関わりを生む仕組みとは

議論の中では、「免許合宿と畜産体験の組み合わせ」「小学生向けのスタンプラリーと自由研究」「ふるさと納税を通じた関係人口の創出」「必修授業として畜産を学ぶ機会の提供」など、ユニークかつ実現可能性のあるアイデアが次々と生まれました。

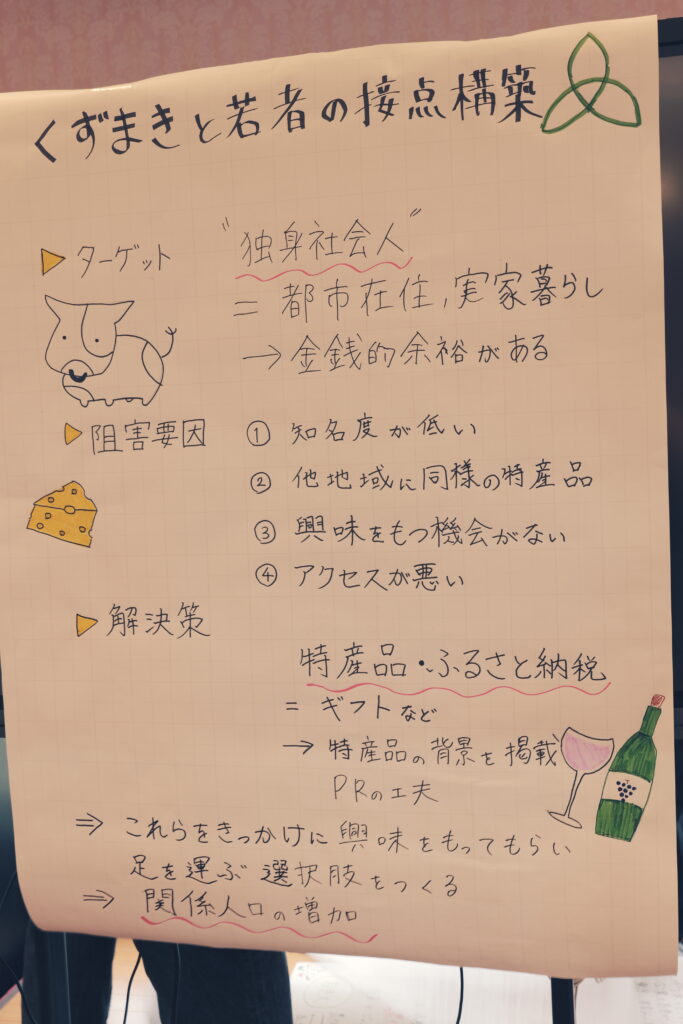

1グループ

課題(阻害要因)

若者が葛巻町と関わりを持ちにくい主な理由として、以下の4点が挙げられました:

- 知名度の低さ:大学生の多くが葛巻町を知らなかったことから、若者層への認知が不足していると判断。

- 他地域との特産品の類似性:チーズやワインなど、他地域にも同様の特産品があるため、差別化が難しい。

- アクセスの悪さ:駅からの交通手段が限られており、都市部からの移動に時間と費用がかかる。

- 実際に足を運ぶハードル:物理的な距離や交通の不便さが、訪問意欲を下げている。

解決策:特産品×ふるさと納税

- ふるさと納税を活用した接点づくりを提案。

- 特産品に「背景情報(ストーリー)」を添えてPRすることで、差別化と認知度向上を図る。

- ギフト需要(例:母の日)にも対応し、若者が購入しやすい形にする。

- 通販形式のため、アクセスの悪さを補い、実際に訪れなくても関係人口を増やす第一歩になる。

質疑応答

- 知名度の低さについて:班のメンバーが葛巻町を知らなかったことから、若者層にはまだ浸透していないと判断。

- 特産品の差別化について:山ぶどうなど、地域特有の素材を活かすことで他地域との差別化が可能。

- PRだけで足を運ぶか?:まずは「接点づくり」が目的であり、ふるさと納税を通じて興味を持ってもらうことが第一ステップ。

- 次のアクション設計の重要性:PR後にどんな行動を促したいか(訪問、体験、移住など)を明確にすることで、より実効性のある施策になる。

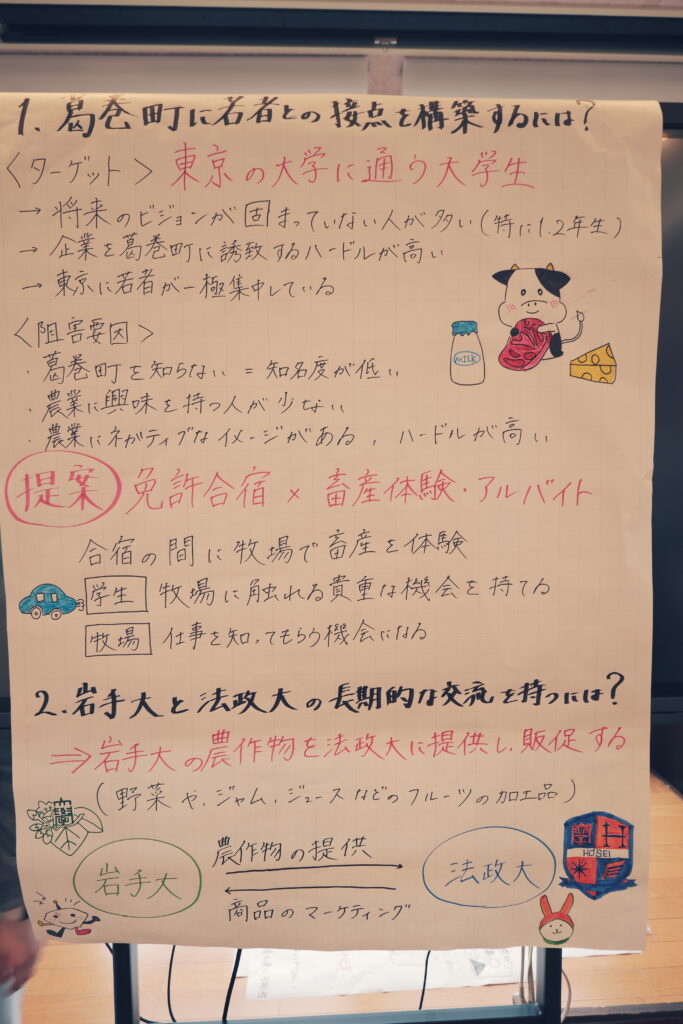

2グループ

課題とターゲット

- ターゲット層:東京の大学生。理由は、将来の進路が未定であり、畜産との接点が進路選択のきっかけになる可能性があるため。

- 阻害要因:

- 葛巻町の知名度が低い。

- 畜産への関心が低い。

- 畜産に対するネガティブなイメージ(力仕事、休めない、命を扱う責任など)。

解決策:免許合宿×畜産体験・アルバイト

- 提案内容:免許合宿の中に畜産体験やアルバイトの機会を組み込む。

- 理由:

- 免許合宿は大学生が地方に行くきっかけになりやすい。

- 合宿参加者は進路に悩む時期であり、畜産体験が視野を広げる機会になる。

- 合宿中の休日(日曜など)を活用すれば、無理なく体験活動を取り入れられる。

- アルバイトとしての意義:

- 合宿中に収入が得られない不満を解消。

- 実務的な体験を通じて畜産の現場をリアルに知る機会になる。

長期的な大学間連携の提案

- 岩手大学 × 法政大学の協働モデル:

- 岩手大学が生産する農作物(規格外品含む)を法政大学に提供。

- 法政大学はそれらを加工(ジュース・ジャム等)し、マーケティングや販促活動を実践。

- 双方に教育的・実務的なメリットがある。

- 逆提案(教員コメントより):

- 法政大学の学生が岩手大学に来て、農作業を体験することで、より深い理解と実績を得られる。

- 都市の学生が農業現場に触れることで、消費者視点を持った農業人材の育成にもつながる。

質疑応答

- 免許合宿中のアルバイトの現実性:

- 合宿中の休日を活用することで、無理なく体験・アルバイトが可能。

- 観光の代替として畜産体験を提案。

- 接点から次のアクションへの設計:

- PRや体験だけで終わらず、次の行動(訪問・関係人口化)につなげる設計が重要。

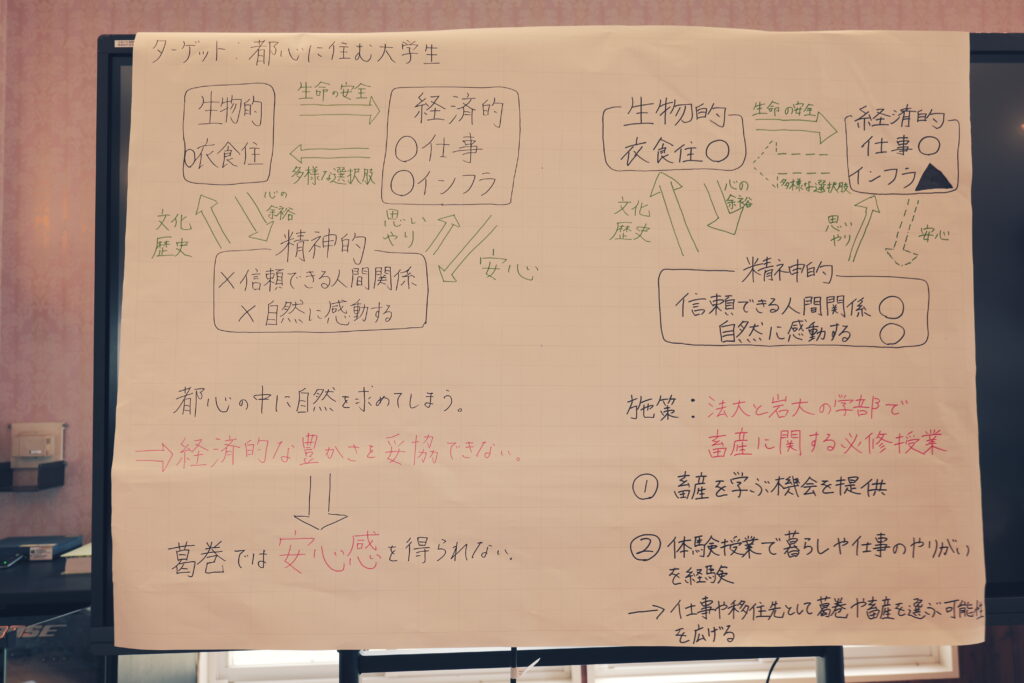

3グループ

比較の視点:都心 vs 地方の大学生

都心(東京都江東区)の大学生

- 生物的豊かさ:衣食住やインフラは整っている。

- 経済的豊かさ:仕事の選択肢が多く、賃金も高い。

- 精神的豊かさ:人間関係や自然との関わりが希薄で、コミュニティの必要性を感じている。

地方(岩手大学)の大学生

- 生物的豊かさ:衣食住は整っている。

- 経済的豊かさ:賃金は低いが、家賃が安く生活は可能。

- 精神的豊かさ:自然に囲まれ、地域とのつながりが強く、心の豊かさを感じている。

葛巻町の現状と課題

- 豊かな社会の3要素(生物的・経済的・精神的豊かさ)は揃っている。

- しかし、人口減少が進んでおり、都市部との接点が不足。

- 都市部の若者は経済的な豊かさを重視する傾向があり、交通や職業選択の面で不安を感じやすい。

提案:畜産をテーマにした必修授業の導入

- 対象:法政大学と岩手大学の学生

- 内容:

- 葛巻町をモデルにした畜産に関する必修授業を設ける。

- フィールドワークや体験授業を通じて、実際の暮らしや仕事のやりがいを学ぶ。

- 目的:

- 都心の学生に畜産や地方の暮らしを知ってもらい、将来の選択肢として意識してもらう。

- 自発的な関心が弱い層にも、必修化によって機会を提供する。

長期的な展望と拡張性

- 段階的な展開:まずは法政大学と岩手大学から始め、他大学へ拡大を目指す。

- 岩手県内の学生にも効果:岩手の中でも葛巻を知るきっかけとなり、地域内での関心も高める。

質疑応答

- 対象が限定的では? → まずは2大学から始め、徐々に拡大する構想。

- 授業から仕事への接続は? → まずは「知る」ことを重視し、将来の選択肢として意識してもらう。

- 安心感の伝え方は? → 都市部の学生が感じる不安(選択肢の少なさ)に対し、実体験を通じて安心感を得られるよう設計。

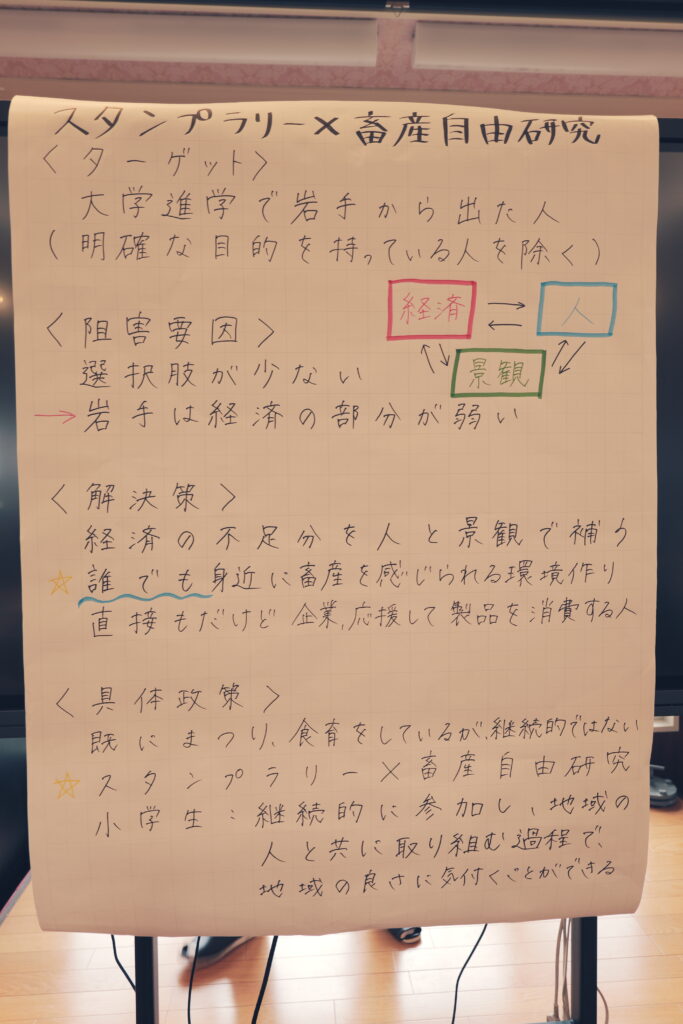

4グループ

課題と背景

- ターゲット層:大学進学で岩手から県外に出た若者。

- 阻害要因:

- 選択肢の少なさ(特に経済面)が進学・移住の動機になっている。

- 畜産が身近に感じられない環境。

- 畜産に関する認知不足(食育や地域イベントの継続性が乏しい)。

解決策:小学生向けの継続的な地域参加プログラム

- 提案内容:

- 小学生を対象に、スタンプラリーや畜産に関する自由研究を通じて、地域との継続的な関わりを促進。

- 地域の人々と共に取り組むことで、畜産や地域の魅力に気づく機会を提供。

- 目的:

- 若いうちから地域の価値を体験し、将来的にUターンや地域定着の選択肢を持てるようにする。

- 畜産に関わる人だけでなく、企業や消費者も含めた「誰でも身近に畜産を感じられる環境」を整える。

継続性の工夫

- スタンプラリーや自由研究は夏休みに限らず、季節ごとに実施可能。

- 例:ラジオ体操への参加でスタンプを集めるなど、日常的な地域活動と連動。

質疑応答

- ターゲットと施策の対象のズレ:

- 小学生を対象にする理由は、若いうちから地域との接点を持つことで、将来の選択肢に影響を与えるため。

- 継続性の担保:

- 季節ごとの活動を通じて、1年を通じた継続的な参加を促す設計。

- 安心感の形成:

- 地域の価値を早期に体験することで、精神的な安心感や帰属意識を育む。

先生方からの総評:点から線へ、そして面へ

発表後には、先生方からの総評が行われました。

「皆さんのアイデアは、前提条件に縛られず自由な発想でありながら、現実性も意識されていて素晴らしかった」「この2日間は“点”かもしれないが、今後の活動で“線”や“面”に広げていくことで、社会を変える力になる」といった言葉が贈られました。

また、「10年後、皆さんは社会の中枢を担う世代になる。その時に今日の経験が生きるよう、今後も関心を持ち続けてほしい」とのメッセージもあり、参加者の胸に深く刻まれました。

まとめ:学びと気づきが交差する場

法政大学・岩手大学合同合宿の2日目は、畜産というテーマを通じて、地域と若者、都市と地方、学びと実践が交差する貴重な場となりました。

参加者は、体験を通じて畜産のリアルを知り、議論を通じて社会課題に向き合い、発表を通じて自らの考えを言語化する力を養いました。そして、先生方の言葉を通じて、未来への視点を得ることができました。

この合宿が、参加者一人ひとりの「豊かな社会」を考えるきっかけとなり、今後の地域づくりやキャリア選択に繋がっていくことを願っています。

おまけ:昼食など