2025年7月24日、岩手大学COI-NEXTプロジェクトの一環として「AFsec×COI-NEXT 畜産ミートアップ!第8回」が開催されました。

今回のテーマは「飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える(vol.2)」。畜産物の生産から加工、流通、消費に至るまでの価値の連鎖を、地域資源・科学的エビデンス・文化的背景の観点から多角的に議論する場となりました。どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。

イベントプログラム

挨拶

講演

1.乳酸菌の抗菌性ペプチドとその利用性

講師:日本大学生物資源科学部食品開発学科教授 川井 泰 氏

2.岩泉ホールディングスにおける6次産業化

講師:岩泉ホールディングス株式会社取締役 佐々木 康幸 氏

3.インピーダンスによる食肉の品質評価

講師:岩手大学農学部動物科学・水産科学科教授 村元 隆行 氏

4.塩の道ストーリーと岩手短角和牛加工品開発、ガストロノミー・ツーリズム

講師:株式会社肉のふがね代表取締役 府金 伸治 氏

総合討論:飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える

閉会挨拶

イベントレポート

開会挨拶

岩手大学COI-NEXT拠点運営機構設置責任者 水野 氏

岩手大学COI-NEXT拠点設置責任者の水野氏は、これまでのミートアップを通じて得られた知見をプロジェクト計画に反映していく方針を示し、「畜産物の加工・流通・商品化に焦点を当て、地域資源を生活に活かすことが重要」と語りました。

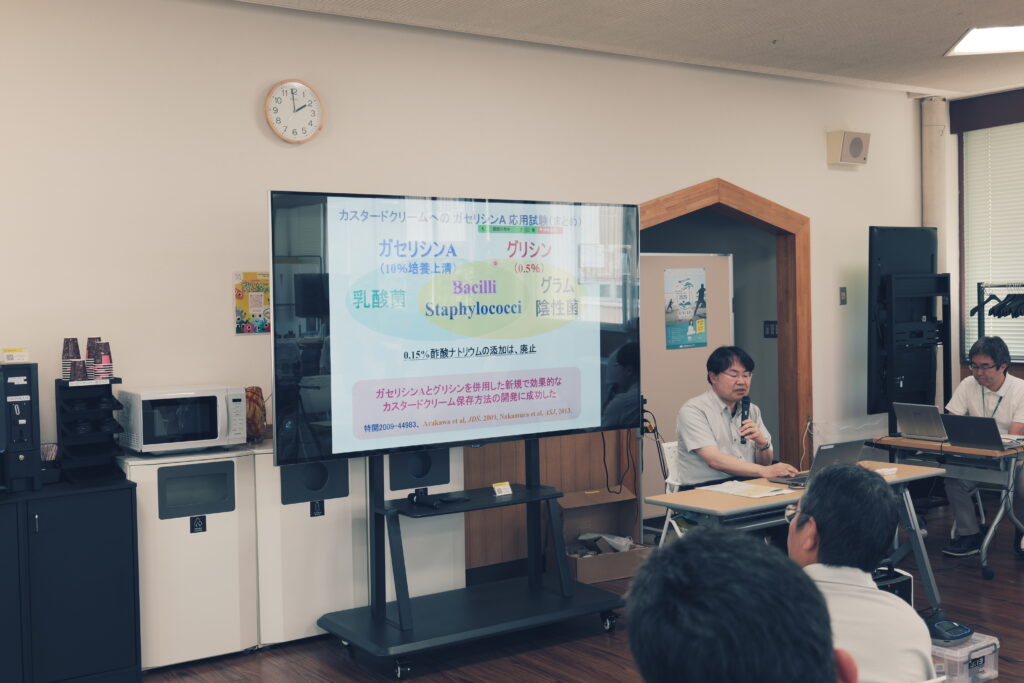

講演1:乳酸菌の抗菌性ペプチドとその利用性

講師:日本大学生物資源科学部食品開発学科教授 川井 泰 氏

川井氏は、乳酸菌が生産する抗菌性ペプチド「バクテリオシン」の安全性と応用可能性について紹介。ヨーグルトやチーズに含まれる成分が、食品の保存性や健康機能に寄与することを科学的に解説しました。特に、グリシンとの併用による腐敗菌の抑制効果は、食品保存技術に新たな可能性を示しました。

応用研究と食品保存への展開

- 宮城県でのプロジェクトでは、乳酸菌由来の抗菌物質を用いて賞味期限延長に成功。

- カスタードクリーム製品において、腐敗菌の特定と抑制に成功。

- グリシンとバクテリオシンの併用により、広範囲の菌に対して有効な保存効果を確認。

特許と実用化の課題

- 抗菌物質の特許取得は進んでいるが、許可の壁があり、実用化には時間がかかる。

- 民間企業による独自開発が進んでおり、特許戦略の見直しも必要。

今後の展望

- 抗菌性ペプチドは抗生物質に代わる可能性を持ち、耐性菌の発生リスクが低い。

- 食品保存だけでなく、抗がん剤や消毒液などへの応用も期待される。

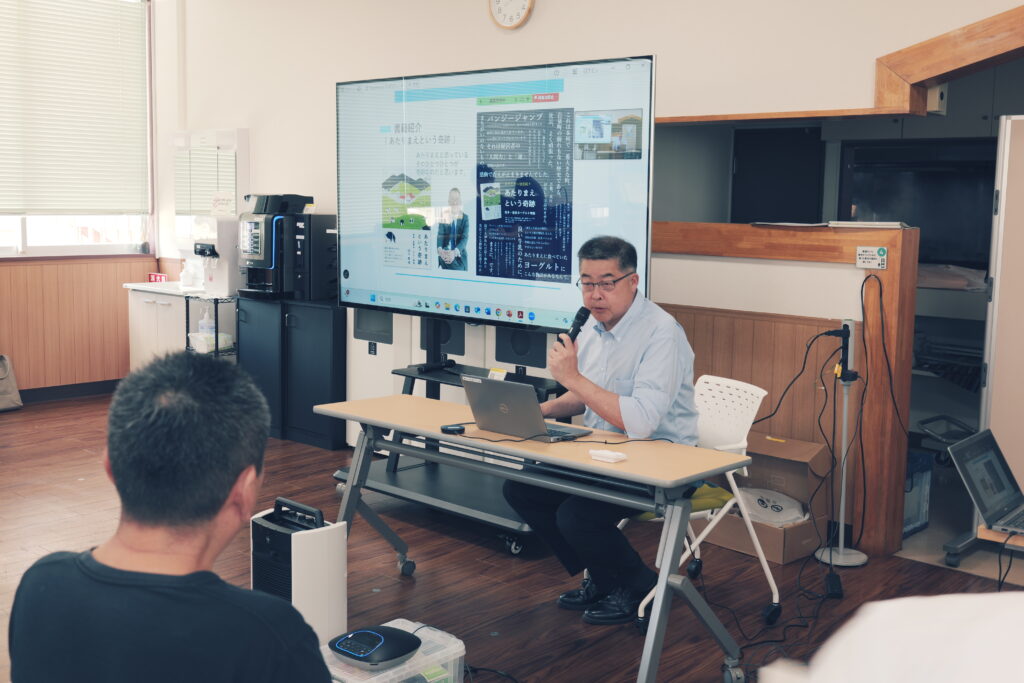

講演2:岩泉ホールディングスにおける6次産業化

講師:岩泉ホールディングス株式会社取締役 佐々木 康幸 氏

台風被害からの復興を経て、ヨーグルトを中心とした商品開発により地域酪農を支える仕組みを構築。「伝統・伝承・革新」を軸に、地域資源を活かした商品づくりと、酪農家への利益還元を実現。全国47都道府県への展開や観光との連携も進めており、地域経済への貢献が際立ちました。

農との関わりと歴史

- 岩泉町は岩手県で初めてホルスタイン種を導入した酪農の町。

- 2004年に岩泉乳業を設立し、品質の高い牛乳を生産・販売。

- 価格競争や消費低迷により経営が厳しくなり、2009年に現社長の山下氏が就任。

ヨーグルトへの転換と商品開発

- 牛乳に付加価値をつけるため、ホテル・病院・温浴施設向けにヨーグルトを展開。

- アルミパックと独自ブレンドの乳酸菌による低温・長時間発酵で高品質なヨーグルトを製造。

- 全国47都道府県に展開し、北海道から沖縄、宮古島まで販路を拡大。

岩泉型6次産業化のモデル

- 一次生産者(酪農家)→二次(三次)加工・販売(ホールディングス)→消費者→利益還元という循環モデル。

- 生産者と企業が一体となり、地域経済と持続可能な酪農を支える。

ブランドと未来への展望

- 地域ブランドとして「ヨーグルトの町・岩泉」を目指す。

- 品質重視・価格競争に乗らない姿勢を貫き、持続可能な地域資源活用を推進。

- 6次産業化を超えた「文化・歴史・地域一体型モデル」として全国のパイロットケースとなることを目指す。

講演3:インピーダンスによる食肉の品質評価

講師:岩手大学農学部動物科学・水産科学科教授 村元 隆行 氏

村元氏は、電気抵抗(インピーダンス)を用いた非破壊的な食肉品質評価技術を紹介。

脂肪量や熟成度を迅速かつ正確に測定できる手法は、流通現場や消費者への情報提供に革新をもたらす可能性を示しました。また、放牧地の糞虫によるメタンガス削減の研究も紹介され、環境負荷低減への貢献も強調されました。

品質評価の課題と背景

- 消費者が肉を購入する際、価格・部位・重量・消費期限などの情報はあるが、品質に関する情報はほとんどない。

- 見た目(色や霜降り)で判断されることが多いが、実際の美味しさや熟成度は判断困難。

- 理化学分析は破壊的で時間もかかるため、非破壊・迅速・簡易な方法が求められる。

実験事例①:脂肪量の推定

- ステーキ肉とひき肉を用いて、インピーダンス測定と脂肪量の理化学分析を比較。

- ステーキ肉では相関係数R=0.85、ひき肉ではR=0.97と高精度で脂肪量を推定可能。

- ひき肉で得られた式はステーキ肉にも適用可能で、誤差は0.2%と非常に小さい。

実験事例②:熟成度の推定

- 熟成2日と21日で肉の硬さを比較し、21日熟成の方が明らかに柔らかい。

- 官能評価でも、31人中24人が21日熟成の方が柔らかいと回答。

- インピーダンス測定では、垂直方向の電気抵抗が熟成により低下することを確認。

- 熟成完了の目安は4〜6日で、インピーダンス値の変化から判断可能。

環境への配慮とユニークな視点

- 放牧地の糞に生息する昆虫(糞虫)がメタンガスの発生を40%抑制する可能性を紹介。

- 学生たちが糞虫の研究に取り組む様子をユーモラスに紹介し、環境負荷軽減への期待を示した。

講演4:塩の道ストーリーと岩手短角和牛加工品開発、ガストロノミー・ツーリズム

講師:株式会社肉のふがね代表取締役 府金 伸治 氏

府金氏は、岩手短角和牛の魅力を「塩の道」などの地域文化と結びつけて発信。牛肉の生ハム「セシーナ」の開発と海外展開、観光ツアーとの連携など、食と文化を融合したガストロノミーツーリズムの可能性を提示。2023年にはシンガポールで開催された「にっぽんの宝物グランプリ世界大会2023」で最高賞を受賞するなど、国際的な評価も得ています。

岩手短角和牛の魅力と歴史的背景

- 岩泉町が発祥の地であり、仙台ショートホーン種と南部牛の在来種を掛け合わせて誕生した希少種(全国の和牛の1%未満)。

- 村元 隆行先生の研究により、黒毛和牛と比較してアミノ酸含有量が1.5倍、グルタミン酸は2倍、オメガ3脂肪酸も1.3倍と高栄養価。

- 放牧によってさらに栄養価が高まる傾向がある。

「塩の道」文化と地域資源の活用

- 1000年前から続く牛による砂鉄運搬の文化があり、牛の習性を活かして「塩の道」が形成された。

- 野田村の塩づくりと牛の運搬が結びつき、豆腐文化や精進料理の普及にも影響を与えた。

- この歴史を活かし、ブランドストーリーとして「塩の道」を構築。

加工品開発:セシーナ(牛肉の生ハム)

- スペインの伝統製法を参考に、岩手短角和牛と野田の塩を使ったセシーナを開発。

- 2014年に現地視察を行い、製法・熟成・提供方法などを学び、岩手で再現。

- セシーナは赤身肉の特性(酸化しにくさ、草の香り)を活かした商品で、海外でも高評価。

商品開発とこだわり

- 各部位に応じた商品開発(例:腕肉は柔らか煮、外ももはセシーナ)。

- 商品開発には1年以上かけ、府金氏自身がプロジェクトを統括。

- 肉屋とハム屋の家系に育ち、食文化と地域への恩返しを使命として活動。

総合討論:飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える

モデレーターの進行のもと、登壇者全員が「フードバリューチェーン」の捉え方について議論しました。

- 佐々木氏は「ストーリー性と還元の仕組み」が重要と述べ、消費者との接点で価値を伝えることの重要性を強調しました。

- 府金氏は「やませの恩恵」など自然環境を活かした価値創出の可能性を提示しました。

- 川井氏は「美味しさと機能性の実感」が継続的な価値につながるとし、科学的エビデンスの重要性を強調しました。

- 村元氏は「価値の理解と伝達の鎖」としてのバリューチェーンの意義を語り、消費者の納得が持続可能な生産につながると述べました。

生産者支援と持続可能性

生産者が生き残るためには、出口(加工・販売)側が安定した流通と還元を担う必要があることが強調されました。

- 岩泉ホールディングスは、酪農家への利益還元と行政との連携を通じて持続可能な仕組みを構築。

- 肉のふがねは、放牧によるコスト削減と高付加価値化の両立を目指し、海外市場でも評価される商品開発を推進。

博物館・教育・文化継承の可能性

イタリアの事例(サラミ博物館、チーズ博物館など)を参考に、地域の歴史や文化を伝える博物館の可能性が議論されました。

- 岩泉ホールディングスでは、牛乳工場に展示スペースを設け、酪農の歴史を伝える取り組みを進行中。

- 塩の道の語り部会やツアーなど、地域の記憶を記録・継承する動きも紹介されました。

まとめ

今回のミートアップは、畜産業の未来を「科学」「文化」「地域」「経済」の視点から再構築する貴重な機会となりました。

フードバリューチェーンの実現には、物語とエビデンス、そして地域の人々の協働が不可欠であることが改めて確認されました。