「畜産」と聞くと、生産現場の効率や経済性が最初に思い浮かぶかもしれません。

しかし、岩手大学 COI-NEXT が描くのは、それを超えて地域の自然・歴史・文化、そして人々の暮らしが織り重なる『テリトーリオ(territorio)』の世界です。

本フォーラムは、来賓挨拶に続く参加型ワークショップと、自治体・流通・加工・若者支援の現場プレイヤーによるトークセッションを柱に、「家畜と共にある暮らし」がもたらすいわての豊かさを会場全体で掘り下げました。

いわて発の「畜産×暮らし」の実装について語り合うこのイベント、どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。

イベントプログラム

オープニング

開会挨拶

岩手大学 学⾧ 小川 智 氏

来賓挨拶

文部科学省科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 拠点形成・地域振興室 室⾧

平野 博紀 氏

来賓挨拶

岩手県副知事 佐々木 淳 氏

来賓挨拶

科学技術振興機構 共創の場形成支援プログラム 共創分野・地域共創分野 第4領域 副プログラムオフィサー

西村 訓弘 氏

第1部

拠点説明

岩手大学COI-NEXT プロジェクトリーダー 澤井 健 氏

ワークショップ「わたしが思う”いわての豊かさ”~家畜と共にある「新しい」暮らし~」

法政大学:金子 和花南 氏、小松 紗也果 氏

岩手大学:山端 脩暉 氏、畠山 弘太郎 氏

南昌みらい高校:府金 永悟 氏

盛岡第四高校:渡辺 昊太 氏

盛岡北高校:下野 杏華 氏

第2部

トークセッション「いわて畜産テリトーリオが拓く未来」

岩泉町長 中居 健一 氏

全国農業協同組合連合会岩手県本部 畜産酪農部専任部長 大津 信一 氏

くずまき高原牧場チーズ工場長 打田内 茂 氏

NPO法人miraito事務局長 佐々木 里樹 氏

クロージング

まとめ

岩手大学COI-NEXT プロジェクトリーダー 澤井 健 氏

閉会挨拶

岩手大学理事(研究・地域連携担当)・副学長 水野 雅裕 氏

イベントレポート

オープニング:学長挨拶と来賓メッセージ

「いわて畜産テリトーリオ」のコンセプトムービーでイベントを開幕。

司会の江川みどり氏(盛岡市出身・フリー司会)によりイベント進行が行われました。

主催者を代表し、岩手大学の小川学長が挨拶しました。

COI-NEXT(地域共創分野・育成型)として採択された本拠点は、「人が変わる・大学が変わる・社会が変わる」という3つのアプローチで、自立・持続する仕組みづくりに取り組んでいます。

県北の複数自治体、大学・企業・団体と連携した“オール岩手”の体制で、「いわて畜産テリトーリオ」の実現を目指していることが強調されました。

つづく来賓挨拶では、次のようなメッセージが寄せられました。

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 拠点形成・地域振興室 平野 博紀 様

育成型での取り組みが本格型への昇格に向けて進展している点を評価。

地域の多様なプレイヤーが参画する畜産の強みを活かした共創拠点への期待を表明しました。

岩手県副知事 佐々木 淳 様

畜産は県の農業産出額の約3分の2を占める中核産業。循環型飼料・スマート畜産・遠隔獣医療などの研究開発と、都市との交流による関係人口の拡大が、人口減少対策とも整合的であると述べ、県として積極参画を表明しました。

科学技術振興機構 共創の場形成支援プログラム 共創分野・地域共創分野 第4領域 副プログラムオフィサー

西村 訓弘 様

「なぜ岩手でテリトーリオなのか」という原点への洞察が深まったことを評価。

現地視察を通じ、畜産を核に岩手県を変える潜在力に確信を得たとし、育成期間を“人と研究と社会の変化”の起動期と位置づけるメッセージが印象的でした。

プロジェクトの全体像

澤井プロジェクトリーダー(岩手大学)から、これまでの歩みと狙いが紹介されました。

- 採択と体制:2024年10月、JST COI-NEXT(地域共創分野・育成型)に採択。

県北の複数自治体と、法政大学・NTTドコモ・全農岩手・岩手県獣医師会など多様な機関が関与。若手研究者をリーダーに登用し、行政・産業界の協力のもとURA(University–Research-Administrator)体制を構築するなど、多様な人材を活かした運営体制。 - 技術と社会の両輪:新品種牧草による飼料生産、次世代放牧・遠隔診療などの技術開発に加え、バックキャストでビジョンと事業計画をブラッシュアップ。

- 学びと対話:全8回の「畜産ミートアップ!」セミナーを開催。AI・IoT・ロボット・5Gの動向把握、日本大学や農研機構訪問による先進事例の学習を推進。

- イタリア視察:テリトーリオの本場イタリアで約10日間のフィールドワーク。パルミジャーノ・レッジャーノに象徴される“地域の物語を製品に宿す”思想を確認。

- ワークショップ:高校生・大学生・自治体との対話を重ね、経済性だけに還元しない価値、個人の技・役割の再定義、若者との接点づくりなどを具体化。6月には法政大学×岩手大学の合同ゼミを実施し、葛巻町の畜産現場を取材。

- ビジョンの核:畜産を“地域文化・社会の構成要素”として再定義し、資源循環や多面的機能を活用して、「持続可能で魅力ある畜産」、「誰もが畜産に携われる基盤」、「農村と都市の多様なつながり」を育む。

第1部:会場全体で考える「岩手の豊かさ」

1) ステージ上の学生ワークショップ

法政大学・岩手大学・南昌みらい高校・盛岡第四高校・盛岡北高校の学生が登壇。

13時からの事前セッションを受け、会場ステージでディスカッションを可視化しました。

学生たちは「豊かさ」を5つの観点に整理して岩手に当てはめました。

- 余裕:経済・時間のゆとり。田園的な“間”が心の余白を生む。

- つながり:生産者との距離の近さ、地産地消、コミュニティの安心感。

- 感情(プラスの感情):自然とふれあう癒し・リラックス。

- 体験:非日常の学びや小中高での現場体験が、自己効力感を育む。

- 便利さ:一方で公共交通・運賃・本数の課題から、若者にとって距離の壁が生じやすい現実も整理。

そして結論として、「共生型畜産学習」を提案しました。

小中高で家畜を育てるカリキュラムを設け、地域の生産者がアドバイザーとして関わるモデルです。

体験→愛着→理解→多様な関わり方へと学習が循環することで、将来の進路選択や関係人口拡大にもつながると発表しました。自分が育てるとしたらどんな動物を選ぶか、コスト・飼育性・命への眼差しまで踏み込んだ議論は、実装可能性を感じさせるものでした。

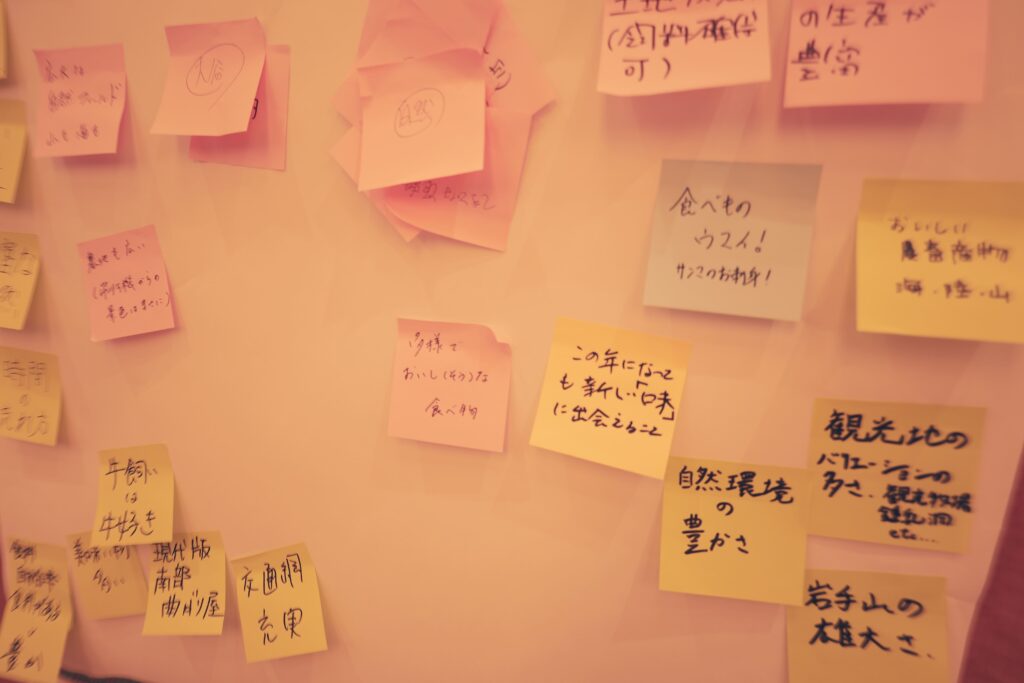

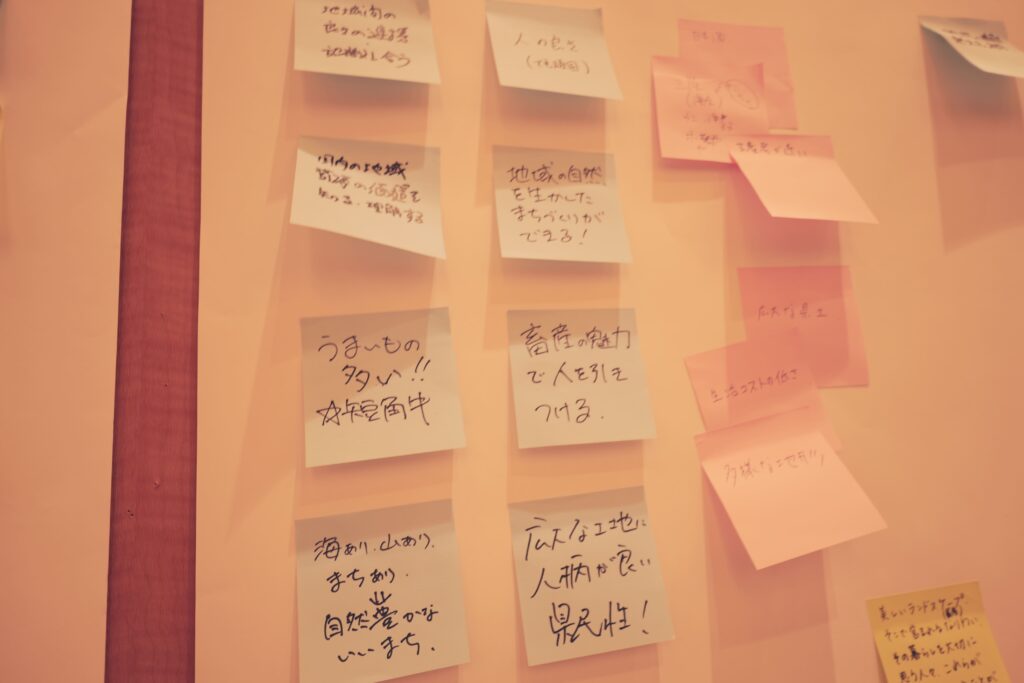

2) 会場ワーク:付箋で可視化する「豊かさ」

会場の皆さまもテーブルごとに議論し、付箋→壁面へ。

精神的/物質的の2軸で整理が進み、「人の良さ・助け合い」「おいしい食」「教育環境」「インフラ」「ストーリー性・芸術・歴史文化」など、多様な視点が浮かび上がりました。

「今ある豊かさに気づく“センサー”を磨く」という指摘や、“ワーキングシェア”の概念(飼料・圃場整備・重機技能などを分業・共有して地域関与を広げる)も注目を集めました。また、「南部曲り家(現代版)」のアイデアにはどよめきが起きました。IT・安全を取り入れつつ、家畜と暮らす家の文化を現代に再解釈するとても面白い試みです。

3) アイデア投票の結果

イベント開催に絡めてJA全農いわて様ご提供のもと、プレゼント企画「わたしが思う“いわての豊かさ”~家畜と共にある「新しい」暮らし~」のアイディア大募集を実施しました。

イベント内で会場の皆様に投票いただき、最優秀賞、優秀賞、澤井PL賞を選出しました。

- 最優秀賞:いわいずみ短角牛セット

- 遠藤 祐治 様

「岩手全体が大きな“南部曲り家”に」。家畜と人が同じ空気・水・穀物を分かち合う共生の原風景を、現代技術で安全に再構築する提案。

- 遠藤 祐治 様

- 優秀賞(2名):おおのミルク工房 ゆめアイスセット

- 岩手の食Lovor 様

加工肉・乳製品を核に複数食材の組み合わせでブランド化。クラフトバーガー×クラフトビールのセットなど、横断的な“食の物語”をデザイン。 - 大貫 華織 様

「農畜産をかっこよく」。なりたい職業上位に押し上げる体験・副業バイトなど参画機会の拡充と制度面の後押しを提案。

- 岩手の食Lovor 様

- 澤井PL賞:くずまき高原牧場チーズセット

- 畠山 弘太朗 様

「ミルクサーバー」や定額“牛乳飲み放題”、月替わり畜産品の定期便など、毎日の暮らしに牛乳を“置く”仕掛け。澤井PLが「蛇口をひねるとミルクが出る世界」と表現した、消費拡大の実装策として評価されました。

- 畠山 弘太朗 様

第2部:トークセッション「いわて畜産テリトーリオが拓く未来」

モデレーターは澤井プロジェクトリーダー。自治体、流通、加工、若者支援の立場から、ワークショップで見えてきた論点に切り込みました。

1) 自治体の視点:自然の豊かさと厳しさを、暮らしの力へ

岩泉町長の中居様は、「山・川・海が揃うがゆえの厳しくも豊かな自然」を原点とし、先人が畜産で活かしてきた歴史を強調。龍泉洞など観光資源と、酪農・畜産の多面的機能を結び、持続する集落形成を軸に次世代へ継ぐ決意が語られました。

2) 流通・生産基盤の視点:牛乳の価値を“体験”で伝える

JA全農いわての大津様からは、小学校での「酪農出前教室」(牛乳の飲み比べ・バターづくり・親牛と子牛の来校・搾乳体験など)を20年にわたり継続してきた事例が紹介されました。牛乳・ヨーグルトの地域消費拡大に寄与し、また、心理的な要因等による風味異常への先生の対応のしかたなど、教育現場での理解が進んできた様子も共有されました。さらに獣医師の業務として、繁殖コントロールや乳牛の乳房炎の検査・予防対策の指導、公共牧場やTMRセンターの指導等も行っていることが語られました。

3) 加工(チーズ)の視点:単独ではなく“地域連携”で勝つ

くずまき高原牧場チーズ工場長の打田内様からは、国内外の受賞実績に触れつつ、「岩手地域チーズ協議会」の立ち上げ準備が報告されました。岩手県は日本三大杜氏の1つである南部杜氏を有することから、麴や酒粕を使った地域チーズとしての共通レシピを模索。県内10以上のチーズ工房が共同で製品を作ることで販路拡大を目指す戦略です。

フレッシュチーズからスタートし、法政大学の学生からの提案も取り入れながら、ターゲット・味・供給力を現実的にチューニング。“十数工房の集合体”でブランドを築く方向性が共有されるとともに、岩手にチーズ文化が訪れることへの期待が語られました。

4) 若者・コミュニティの視点:第3の居場所と“非効率”の価値

NPO法人miraitoの佐々木様からは、中高生にとって学校と家の間の「第3の居場所」の意味が紹介されました。

論理(正しさ)だけでは人は動かず、感情(好き・わくわく)を育む環境が“伝わる言葉”を生むという指摘は、会場の共感を集めました。

文化を広げるには、あえて“非効率”を許容する設計が必要という提起は、テリトーリオの思想と響き合います。

クロージング:南部曲り家に学ぶ、「共生」のパラダイムシフト

クロージングで澤井プロジェクトリーダーが語ったのは、南部曲り家の本質でした。

L字型の家屋の片翼に人、もう片翼に牛や馬が暮らし、土間の二つの竈(かまど)で人の汁と家畜の飼料を並べて煮る。同じ屋根の下で寝息を聞き合う—“家畜と共にある暮らし”の核です。

本プロジェクトは、畜産の個別課題の解決にとどまらず、この共生の思想を現代の技術(スマート畜産・遠隔診療・循環飼料・衛生など)と組み合わせ、地域の文化と産業の“新しい物語”として再構築する挑戦です。

岩手の「ふるさと(カントリーサイド)」が、ふるさとのない都市の人にも開かれ、国内外の人々と豊かさを共有・共創する。いわて畜産テリトーリオは、そのための“過程(プロセス)”であり、対話と実装を積み重ねる共創の場に他なりません。

イベント全体の動画は以下からご視聴できます

まとめ

今回のフォーラムは、単なる情報共有の場を超え、地域・大学・企業・若者が一堂に会して「いわて畜産テリトーリオ」という新しい価値観を共創する実践の場となっていました。

特に印象的だったのは、ワークショップで高校生や大学生が主体的に議論し、「共生型畜産学習」を提案したり、会場からも「南部曲り家の現代版」といった、地域の歴史と未来をつなぐアイデアを提案した点です。

さらに、トークセッションでは自治体や流通、加工、NPOといった多様な立場から、現場の課題と可能性が率直に語られ、実装に向けたリアルな視点が共有されました。

このイベントが示したのは「畜産=産業」ではなく「畜産=文化・暮らし・コミュニティ」というパラダイムシフトであり、その実現には今日のような対話と協働が不可欠だと強く感じます。

今後、ここで生まれたアイデアがどのように形になり、地域と都市をつなぐ新しい物語を紡いでいくのか、継続的に追いかけていきたいと思います。